《赵城金藏》始末记

目 次

一、来历

中外高僧数代辛苦,精心翻译西域经

积少成多集中编纂,终成佛教大经典

二、雕印

平民女子毅然断臂,募款刻经三十载

晋南百姓舍财捐物,万民资助成壮举

三、发现

范成和尚深入民间,访求丢失零散经

蒋氏唯心冒险渡河,全为雕印始末考

四、抢运

赵城县委奉命护宝,发动群众运公粮

八路战士神出鬼没,挫败日寇抢经计

五、护理

太岳行署爱经如命,炮火声中藏国宝

大学教师精心照看,积劳成疾吐鲜血

六、修复

北图领导抽调名匠,全力以赴裱藏经

洋洋千卷工程浩繁,四人苦战整十年

七、珍藏

文化革命大破四旧,赵城金藏均完好

善本库里制度严密,片纸只字皆无恙

七、 珍藏

文化革命大破四旧,赵城金藏均完好

善本库里制度严密,片纸只字皆无恙

浸透着许多人心血的《赵城金藏》在大破“四旧”的文化大革命中,命运如何呢?

这里,笔者可以十分高兴地告诉中外友人及一切关心祖国古迹文物的人们:虽然那时候全国各地都在发生着砸图书馆、烧旧书的可怕现象,但北京图书馆,特别是珍藏各种善本书的北图善本部,却没有遭到内部或外部的任何侵扰,各种书籍,尤其是《赵城金藏》,均完好无损地存放在书库里,至今仍不断接待着中外收藏家、版本学家及考古专家们的瞻阅。

《赵城金藏》及其他许多善本书能够有这样的命运,与北京图书馆近千名职工的高度觉悟及善本部诸同志的精心管理,有着十分密切的关系。据调查,“文化大革命”初期,馆里的几派群众组织,虽然打派仗,但对“四旧”色彩浓烈的善本书,没有一个人提出过一个“烧”字。他们深知:这些千百年前的古物,已经少得可怜了;那里面虽然记录了一些鬼、怪、神、佛,但也记录了大量天文、历史、算术、哲学,这些都是中华民族古老文明的象征,毁了它们,就等于毁了一个历史悠久的民族!正是在这种思想的指导下,北京图书馆的近千名职工,除了善本部本部工作人员外,其他人员轻易都不走近善本部。有些人的亲朋好友,有时怀着好奇心要求带他们去善本部看看,得到的回答总是:不行!

在那样的年月里,善本部为了防患于未然,采取了许多特别保护措施。他们针对社会上“冲击机关”的现象,要求馆里实行早关门。晚开门;晚上,只要大门紧闭之后,非本馆人员,一律不再开门。同时,在善本库,严格遵守规章制度、个个认真坚持规章制度,而不是要“砸烂旧制度、破除老框框”。从“文化大革命”至今,善本库一直实行着这样的制度:

“非本组工作人员(本部人员酌情),一律不得擅入善本书库。凡因公非入不可者(装订室修补善本书人员、照像室复制善本书人员例外),一律持馆长签署的入库证,方可入库,并且要进行入库登记。”

“库内绝对禁止会客,组内人员不得以任何理由,擅自将至亲、好友、熟人等,违章带入善本库。”

“善本书库,除库房管理人员及规定在库房办公的工作人员,可于班外的中午自行入库外,其余任何人,不得在班外任何时间,擅入善本库。”

“善本书库管理人员,每天下班前,除按规定严格检查门、窗、电等要害部位外,……每天下班时,要在几道关键性的门上,加贴锁封。”

至于一些不成文的规定,也时时约束着每一个善本部的人员。比如,一些年轻的新同志刚分配到善本部工作,他们听说这里藏有《永乐大典》、《四库全书》等各种宝书,很想进库里看看稀罕。善本部的领导们只集体组织他们参观一次;以后,只要与库里无工作关系,永远不得再进入。善本部来过几次新同志,次次都是这样做。

北京图书馆一角(王孝摄于1982年)

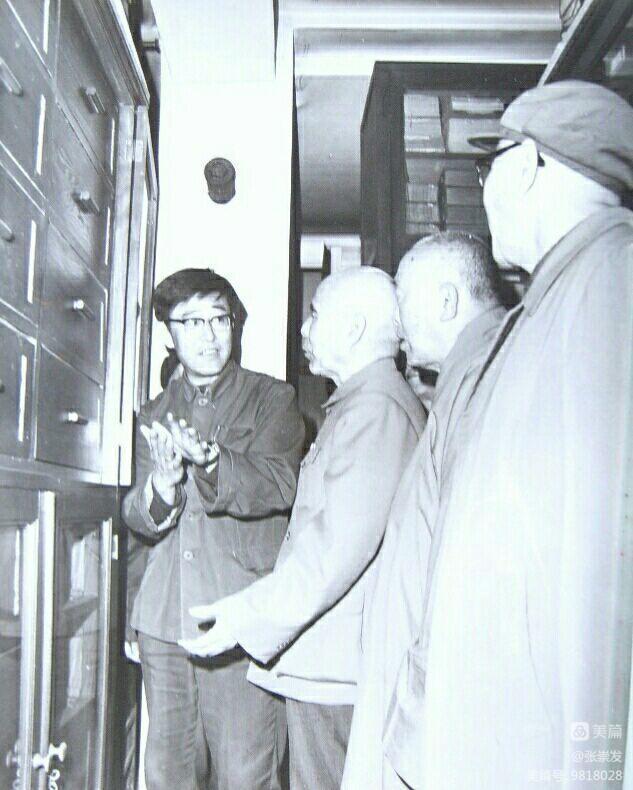

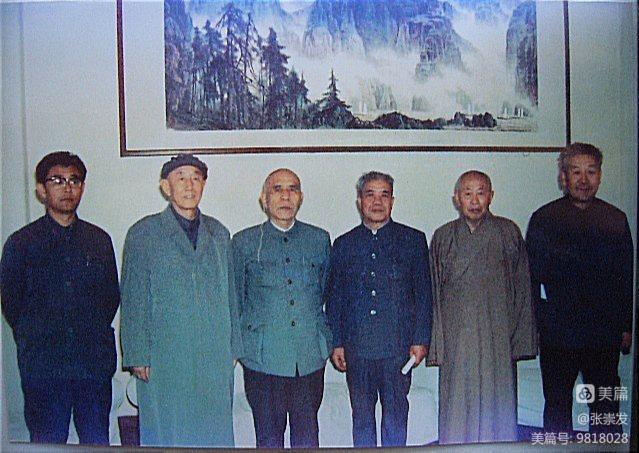

1982年5月15日,北京图书馆善本组负责人薛殿玺(左一),向1942年抢运《赵城金藏》有功人员牛佩琮(左二)、杨少桥(右一),及巨赞法师(右二),介绍经卷保管情况。(王孝摄)

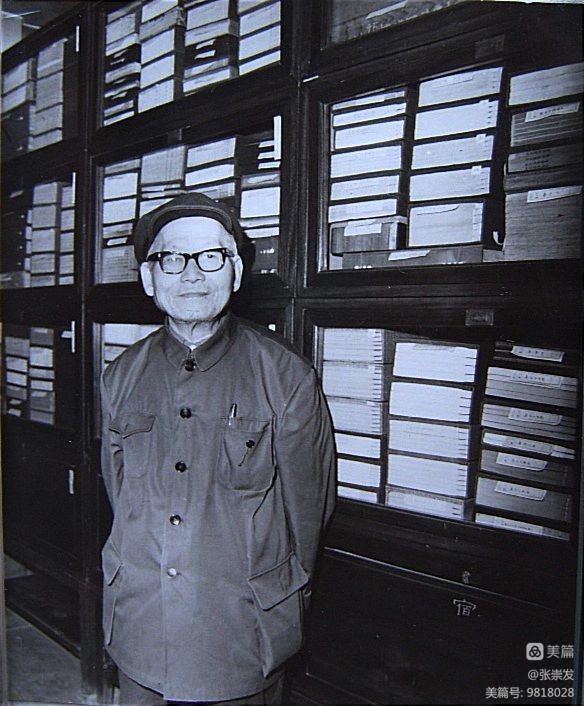

规定、制度固然起着重要作用,但关键在于善本部的工作人员个个都很自觉。这里有一位年近古稀的老善本库管理人员,名叫陈恩惠,30多年来,他天天与善本库打交道,有着丰富的版本学实际经验。他管理书库,一丝不苟,尤其对《赵城金藏》更是爱护备至。有一天,他的侄子来书库找他,他没等侄子说明来意,便要求侄子“赶快离开”,并说:“有事回家说,这里不会客!”平时,他总是第一个入库,最后一个出库;不把各关键性部位检查好,决不随便离开。

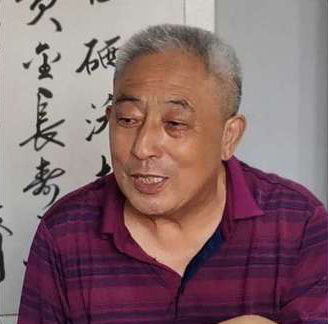

善本组负责人薛殿玺向笔者介绍情况时,十分钦佩地说:“这位老人从前在一所大学搞法文,49年来到图书馆后,他就进一步迷上了善本书。法文他甘愿放弃,但让他离开善本部、离开《赵城金藏》,他是坚决不答应的。考虑到他年纪太大,我们请他休息,但他说什么也不干,他说他要为善本书贡献自己的一生!”

陈恩惠(王孝摄于1982年)

1982年,陈老先生年近80,每天仍象一尊守卫祖国神圣大门的壮士一样,威严地把守在善本库的门口,不管任何人,只要没有馆长签发的入库证,或者不符合库规,他是决不放行的。

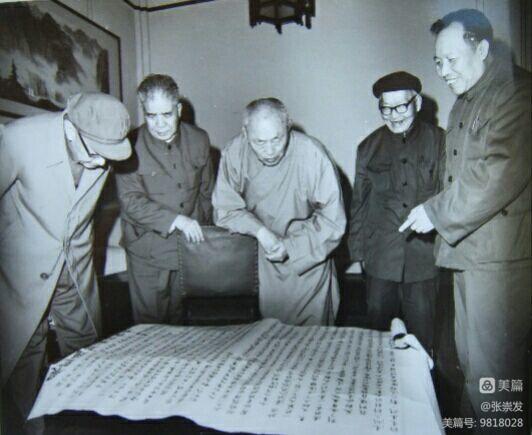

1982年5月15日,北京图书馆善本组组长李致忠(右一)和李恩惠(右二),向当年抢运《赵城金藏》有功的杨少桥(左一)、李溪林(左二),及中国佛教协会副会长巨赞法师(左三),介绍1949年5月13日北平图书馆举办小型展的情况。(王孝 摄)

善本部的其他中、青年工作人员,也都象陈老先生一样,自觉地、忠于职守地工作着。“文化大革命”中,大多数人去干校,部里仅留下少数人顶班。负责《赵城金藏》等珍贵善本的中年干部李致忠(善本组组长)等人,克服家庭及库里出现的各种困难,把工作做得很细、很好。他们采取措施防虫蚀、防潮湿、防变质、防火灾,使《赵城金藏》等一批国宝,始终保持着一级质量。

1982年5月15日,杨少桥、李溪林、牛佩琮、巨赞,与北京图书馆善本组薛殿玺(左一)及馆领导(右一)合影。 (王孝 摄)

正是北京图书馆善本部的这些令人崇敬的工作人员,才使《赵城金藏》在风雷激荡、大破大立的10 年间,卷卷无恙,一切完好。所以,1982年3月,日本一位版本学专家阿部隆一来访时,当他说了“文化大革命时,我真替《赵城金藏》的命运担心” 这句话后,善本部的同志们便自豪地作了回答:今天您该放心了。

是的,全中国、全世界的一切关心《赵城金藏》的人们,都可以放心了。这功劳归于北京图书馆,这功劳归于制度严密的善本部!

× × ×

稀世之珍《赵城金藏》在共产党人的保护下,重现了800多年前的风采。如果崔法珍九泉有知,她一定会天天对共产党诵念“阿弥陀佛,功德无量”的!

是的,宣扬有神论的东西,却受到了无神论者舍身忘死、呕心沥血地保护,这是我们党史中别有情趣的一章。

遗憾的是,还有许多共产党人为了保护《赵城金藏》做了不少工作,但至今却找不到他们:

《赵城金藏》被八路军战士抢运到安泽县亢驿镇后,是如何运到沁源县的?谁是主持人?

在沁源县绵上区的煤窑里,放着40多箱《赵城金藏》,谁是煤窑的管理者?谁出主意制作了40多个木箱?制作木箱的木匠在哪里?

《赵城金藏》运往太岳行署的经过怎样?路上有什么困难?哪些同志押运经卷翻山越岭?

……

在保护《赵城金藏》的过程中,某个个人的贡献也许算不了什么,但是正是这千百个留下姓名和没留下姓名的同志,为党赢得了声誉,为祖国争得了荣耀。

(完)

注 释

1、见《道地经序》

2、3见《高僧传·鸠摩罗会传》

4、见《三藏法师传》

5、见《高僧传·义净传》

6、7、8、9、13、14、15见《金藏雕印始末考》

10、见《历代刻印大藏经略史》

11、12见《宋藏遗珍》

16、见《新观察》杂志

17、自1949年5月开始,国内的报纸、杂志、电影、书籍,在报道、描述有关《赵城金藏》时,都说:“八路军部队与日军打了一仗”,“牺牲了8 位战士”云云。经笔者调查当年的游击大队政委、原赵城县县委书记李溪林、原赵城县县长杨泽生、原八路军基干营一连指导员王万荣及原太岳行署主任牛佩琮等同志,一致认为:抢运《赵城金藏》属实,但没有发生战斗,更没有死人。照此看来,《大地新游》一书,《现代佛学》杂志1964年第6 期,《人民日报》1949年5月22日、9月15日,《新观察》杂志1981年第18期,《北京晚报》1981年6月19日、1982年3月24日等报刊、书籍中的记载,均有误。

18、据李溪林、杨泽生同志回忆,抢运《赵城金藏》,在1942年春。薄一波同志1982年5月26日回忆,认为时间最晚在41年底。后来,看到1942年7月6日《新华日报》(太岳版)的报道,确认李、杨二位当事人的回忆是对的。

19、据刘千同志(山西省太原市公安局长)回忆:当时赵城县公安队及二区游击小队也参加了抢运经卷的行动。

20、21见《现代佛学》杂志1957年第5期,力空在中国佛教协会第二届全国代表大会上的发言。

22、从广胜寺运到亢驿镇的经卷,后来是怎样由亢驿镇再转移到太岳行署的,这个问题目前尚未查清,故此处叙述从简。

作者简介:张崇发,男,78岁,山西河津市杨家巷村人,中国民间文艺家协会会员,中国文字著作权协会会员,中华全国新闻工作者协会“老新闻工作者”荣誉证书获得者,主任记者,国家一级编剧,资深旅游文化研究人员,从事新闻写作20年,从事旅游文化研究20年,出版《中华名胜古迹趣闻录》(上下册)、《中华名胜古迹传说》(上下册)、《董其武将军传奇人生》(上下册)等书20多部。