《赵城金藏》始末记

目 次

一、来历

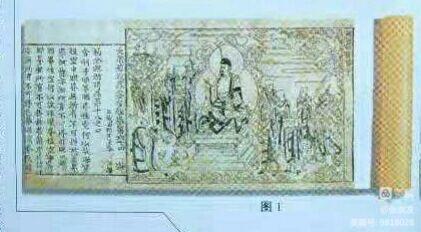

中外高僧数代辛苦,精心翻译西域经

积少成多集中编纂,终成佛教大经典

二、雕印

平民女子毅然断臂,募款刻经三十载

晋南百姓舍财捐物,万民资助成壮举

三、发现

范成和尚深入民间,访求丢失零散经

蒋氏唯心冒险渡河,全为雕印始末考

四、抢运

赵城县委奉命护宝,发动群众运公粮

八路战士神出鬼没,挫败日寇抢经计

五、护理

太岳行署爱经如命,炮火声中藏国宝

大学教师精心照看,积劳成疾吐鲜血

六、修复

北图领导抽调名匠,全力以赴裱藏经

洋洋千卷工程浩繁,四人苦战整十年

七、珍藏

文化革命大破四旧,赵城金藏均完好

善本库里制度严密,片纸只字皆无恙

四、抢运

赵城县委奉命护宝,发动群众“运公粮”

八路战士神出鬼没,挫败日寇抢经计

提起发动群众找经,这里不能不再介绍一下 赵城人民在抗日战争中保护《赵城金藏》的事迹。

1942年,抗日战争处于艰苦阶段,日寇在华北实行大扫荡。地处太岳区的赵城人民,被敌人搞得日夜不得安宁。当时,赵城县广胜寺被敌人三面包围着:离广胜寺4华里有个道觉村,是日伪军的据点,驻扎着日军一个班、伪军两个班;西南15华里的明姜村,是日军大队部所在地;西北的韩家庄炮楼里,驻着日伪军一个排;30里外的赵城县城内,则有两个营的日伪军,扼守着广胜寺的东南方。只有东北方向可与我太岳抗日根据地沟通。

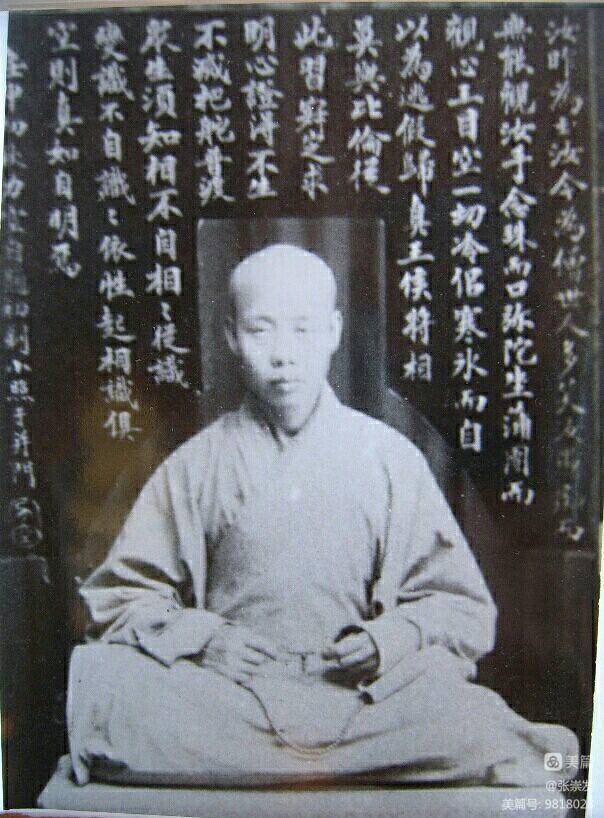

这一年初春的一天,驻扎在道觉村据点里的日寇,突然派人来广胜寺找住持和尚力空。力空以为是日军要来拜佛,急忙穿好袈裟,出门迎接。谁知一接头,来人却说:“阴历三月十八日庙会时,我们要登飞虹塔游览,望给以方便。”

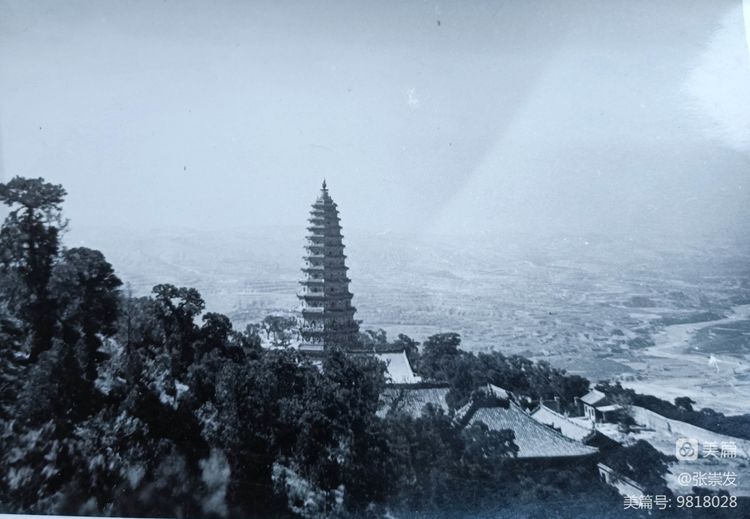

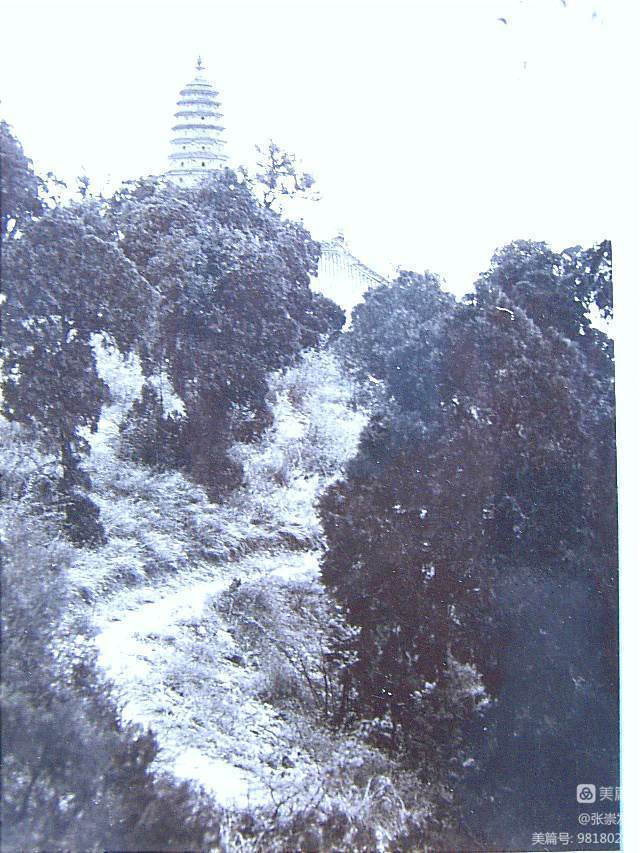

广胜寺飞虹塔(高玉柱摄于1982年)

力空和尚顿时一阵紧张:国宝《赵城金藏》就密封在飞虹塔内。在此之前,日军曾打过《赵城金藏》的主意,提出要用22万钢洋换《赵城金藏》。当时,力空和赵城县各寺院的住持死也不答应。这一次“登塔游览”,恐怕是一个阴谋。从这天起,力空坐卧不安,日夜思虑如何才能保护经卷。

其实,对《赵城金藏》垂涎三尺的,除了日本帝国主义外,蒋介石、闫锡山都曾派人到广胜寺去过。1937年9月10日,蒋介石要当时驻防晋南的第14军军长李默庵,当面告诉力空:部队撤退时,一定把《赵城金藏》运走。力空召集各寺庙的僧人及一些地方绅士,与李默庵据理力争,《赵城金藏》才未被运走。1938年农历正月初八,闫锡山从临汾派人找力空要《赵城金藏》,力空说:“经已固封在塔的顶层,留此则万无一失。搬运既不易,更难保证安全。”他说服了闫锡山派来的人,再次保住了经卷。

这一次,力空思来想去,觉得只有八路军堪受信任,能保护这稀世国宝。于是,他冒险下山,悄悄来到井子峪村,找到八路军在当地的负责人、赵城县县长杨泽生,向他报告了情况,要求八路军尽早把这些经卷转移到安全地带去。

力空和尚像(高玉柱提供)

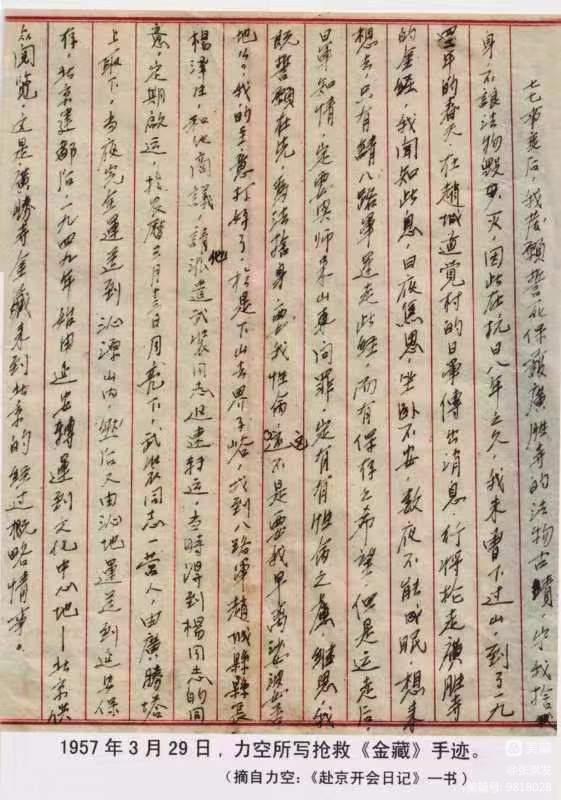

力空和尚1957年亲笔写的护经过程(高玉柱提供)

就在力空和尚接到日寇“登塔游览”通知的同时,我八路军敌工人员也从敌人内部获得了日寇将于近日奔广胜寺抢夺《赵城金藏》的情报。

这是一份极其重要的情报!这是一份关系着中国文化瑰宝命运的情报!这情报由力空和敌工人员同时送来,说明它是准确的,一刻也不能延误!

于是,情报便飞快而机密地传到了太岳二分区及太岳二地委。二地委书记兼二分区政委史健同志,深感事关重大,便迅速上报太岳军区党委。

这份重要情报顿时化为电波,穿越重山峻岭,飞跨汾水、黄河,来到延安。

党中央急电八路军太岳军区指挥部,要部队全力保护《赵城金藏》,绝不能让日军抢走!

太岳军区、太岳二分区、赵城县委、县大队及县公安队,都紧急行动起来了。

赵城县委首先出动。县委领导找来力空法师,协商保护《赵城金藏》的方案,最后议定:我方一定赶在敌人之前,抢先把经卷搬运出来。当时,力空向抗日政府提出三个条件:① 经卷都要用布袋装好;② 搬运时要装在箱子里;③ 争取送到延安去(因日寇经常扫荡,不送延安怕经卷丢失)。

我抗日政府欣然接受了力空的条件,并当即打了个“借条”。力空拿着抗日政府写的“借广胜寺佛经一部”的借条,高兴得直念“阿弥陀佛”。他为共产党人的机智而感慨不已。他知道,有了这个借条,日寇来找他要经卷时,他就可以合情合理地应付日寇,而不至于落个“私通八路”的罪名。

紧接着,赵城县委制定了抢运《赵城金藏》的方案:请太岳军区二分区派一个连武装掩护;县、区游击队和公安队配合行动;县委机关干部、党员参加转运经卷;政府同时组织一支牲口驮运队,每个牲口都备有驮筐。为了保密,民工们被通知说是“运公粮”。

此时的太岳军区,也处在紧张的临战状态。军区领导给二分区政治部主任张天珩及参谋长蔡发祥下达紧急指示,要他们派部队秘密奔赴赵城县广胜寺。

二分区马上把任务下达给分区所属的基干营。

为“保守秘密,出奇制胜”,基干营教导员刘忠(现名刘一新)领受任务后,只向副营长罗志友作了交待,要他带领一连两个排昼夜兼程。

一次神出鬼没的特殊军事行动开始了!

农历三月十三日,太岳二分区基干营一连两个排的80多名战士,在副营长罗志友和指导员王万荣的带领下,从安泽县热留村营部驻地出发了。一路上,排长张义龙、张龙祥和战士们一起,边走边象猜谜语一样猜测着这次秘密行动的任务“究竟是什么?”说是运粮吧,眼下还不到割麦的时候;说是打仗吧,才出动了两个排的兵力。再说,连个战前动员都不搞,真让人丈二和尚--摸不着头脑。

当部队急行军赶到赵城县兴旺峪(县委所在地)时,秘密才公开了。这时,罗副营长告诉大家:“我们的任务是把广胜寺的经卷全部运走。要尽量隐蔽我军的行动企图,避免与日寇交火,以保证经卷不受损失。现在休息,等到天黑以后,利用夜幕的掩护,直奔广胜寺。”

半夜时分,部队按时到达广胜寺。

夜色中,巍峨的飞虹塔静静地屹立在霍山之颠,塔檐上的风铃不时发出叮铛叮铛的声响。寺院里笼罩着一片肃穆的气氛。

基干营一个排奉命留在寺内,与县区机关干部和刘千局长领导的公安队,共同搬运经卷。此时,指战员们正轻手轻脚地向飞虹塔靠近。黑暗处,闪动着一双双明亮的眼睛,那是早已悄悄地守候在寺里的县区游击队员和县委机关干部。

基干营的另一个排与县大队的一部分人及区分队,紧握长短武器,分布在广胜寺山下,摆出佯攻道觉村据点的态势,包围道觉之敌,防止敌人出动。县大队的另一部分人,分布于广胜寺的山地边沿,监视明姜村日寇据点的敌人,掩护搬运经卷的同志。

一切部署就绪,所有人员都准确地进入自己的位置。

突然,寂静的寺院有了阵阵响动--轻轻的呼唤声和密集的脚步声交织在一起。

搬运经卷开始了!

《赵城金藏》原先放在寺内弥勒殿里,“七·七事变”后,力空怕日寇的战火毁掉经卷,便把经卷从大殿内吊送到飞虹塔二层内一个高约八尺的舍利塔上封藏起来。

战士们钻进了飞虹塔二层,先用绳子把经卷捆成捆。然后从塔内的通道上,一捆一捆往下吊。通道很狭窄,无法让更多的人通行。搬动速度缓慢。大家都在担心:天亮以前是否可以撤出寺院,撤出敌占区?

为了争取时间,有些性急的战士干脆把经卷捆子从二层塔门搬出来,再从二层塔檐扔下去。地面上的人员用双手去接。塔檐为琉璃瓦,十分光滑,站在上面随时都有滑下来的危险。

地面上接经、运经的人群中,除了县、区机关干部和战士外,还有广胜寺的和尚。拂晓前,塔里的全部经卷终于搬完了。

向后山转移经卷的工作也在同时进行。

民工们赶着三四十头牲口,在夜色中翻山越岭,荆棘挂破了衣服,露水浸湿了鞋袜。基干营一连两个排的80多名战士,在罗副营长、王指导员的指挥下,解下裹腿带,捆着经卷,有的挑,有的背,累得气喘吁吁,棉衣都湿透了。但是行军速度很快。第二天(农历三月十四日)中午,队伍便顺利通过敌占区,回到了安泽县热留村。

广胜寺下道觉村当年的运经小道(高玉柱摄于1982年)

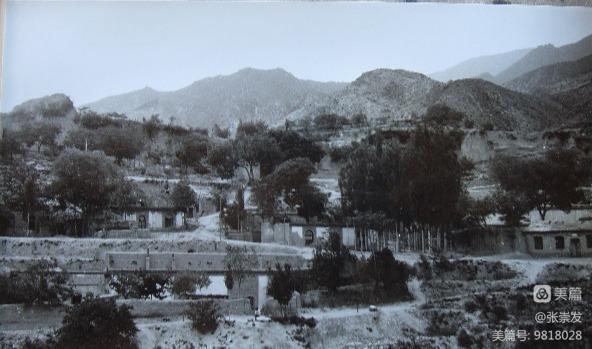

赵城县委所在地——兴旺峪村(高玉柱摄于1982年)

接着,基干营又派出一个班负责押运,将经卷转移到太岳二地委和二专署的驻地亢驿镇。后来,又由亢驿镇转移到太岳军区及太岳区党委所在地沁源县。

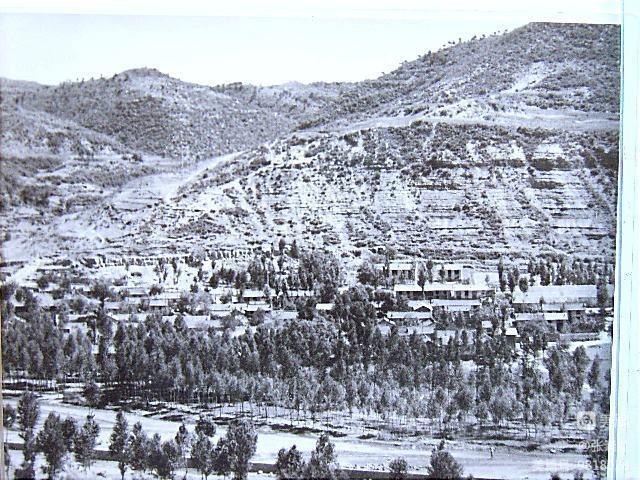

1982年的亢驿镇(高玉柱摄)

沁源县当年太岳军区驻地

在这次抢运过程中,赵城县、区游击队在县委的组织下,配合得极好。他们埋伏在敌人据点附近的麦地里,潜藏在道路两侧,警惕地保卫着战士和经卷的安全。早晨8点左右,当一连指战员撤离广胜寺,爬上山头时,敌人据点里传来了零星的枪声。为了把经卷完好无损地运回根据地,战士们和游击队听到枪声后,没有还击。

这次抢运行动,由于组织严密,广胜寺下的日军一点也未发觉。因此,我方未放一枪一弹,未伤一人一马,成了一场没有枪声的战斗。

这段史实,解放后全国许多报纸刊物作过报道,多数文章都说在那次抢运过程中,我八路军、游击队与侵华日军发生过激烈战斗,我方牺牲了8名战士,战士的鲜血染红了经书。

而笔者从1981年开始,2年多时间走访、调查了薄一波等多名当事人和重要知情人后,情况却不是这样的。

当年的太岳行署主任、原国务院财贸小组负责人牛佩说琮:“我记得当时并没有打仗,也没有牺牲我们的同志。不过,我怕记错了,就打电话问商业部副部长杨少桥同志,他当过赵城县县长。结果,少桥同志也说,报上的文章写错了。”

当年太岳二分区政治部主任、原中国工艺品进出总公司总经理张天珩说:“我们基干营一连从出发到归来,从未与日军交火。战土们和民工悄悄就把经卷运回来了。”

当年赵城县县委书记兼县大队政委李溪林同志说:“抢运经卷靠的是智取,而不是武夺,那是一场没有枪声的战斗。”

当年赵城县县委组织部长张耀和县公安局长刘千同志合写的一份回忆材料说:“当时抢运经卷的布置,一切都是避免碉堡内的敌人发觉,避免发生战斗……,完成了转移抢运任务后,道觉村碉堡内的敌人丝毫不知。我们没放一枪一弹。”

薄一波同志是怎么讲的呢?

1982年4月,笔者请牛佩琮同志把《赵城金藏抢运记》转送薄一波副总理。薄副总理认真进行了审阅,然后让一位秘书告诉笔者:“抢运经卷时,死人的事是没有的。但在煤窑中藏经卷时,我的一位秘书刘元璋同志光荣牺牲了。”

在煤窑中藏经卷,并有人牺牲,这是别人从没有谈过的史实,十分珍贵,笔者立即详细记录了秘书电话中的叙述:

1942年阴历三月十三日,太岳二分区基干营一连两个排的80多名战士,在赵城县大队和县公安队的密切配合下,神不知鬼不觉的把藏在广胜寺里的《赵城金藏》抢运出来,转移到太岳二地委和二专署驻地安泽县亢驿镇。后来,又由亢驿镇转移到太岳军区及太岳区党委所在地沁源县。沁源是太岳军区司令部驻地,日寇常来扫荡,炮火不断,战斗频繁。《赵城金藏》又被送到沁源北部的绵上区。那里地处深山,有许多废弃的煤窑,经卷藏在这里十分安全。但煤窑下部有积水,顶部有渗水,通风差,很潮湿。薄一波同志得知后,就让干部群众不时把经卷搬出来晾晒,并经常派人去检查。《赵城金藏》在窑里存放了大约4年,薄一波同志年年派人检查,并亲自听取汇报。一次,他派秘书刘元璋去煤窑,途遇日军扫荡,刘元璋不幸中弹牺牲。

这是共产党人为保护《赵城金藏》付出的血的代价。

(未完,待续五~ ~七)

作者简介:张崇发,男,78岁,山西河津市杨家巷村人,中国民间文艺家协会会员,中国文字著作权协会会员,中华全国新闻工作者协会“老新闻工作者”荣誉证书获得者,主任记者,国家一级编剧,资深旅游文化研究人员,从事新闻写作20年,从事旅游文化研究20年,出版《中华名胜古迹趣闻录》(上下册)、《中华名胜古迹传说》(上下册)、《董其武将军传奇人生》(上下册)等书20多部。